gradasinews.id – Sepeda onthel saat ini identik dengan olahraga, hobi, atau simbol gaya hidup klasik. Namun, jauh sebelum menjadi tren rekreasi, sepeda di Indonesia pernah menjadi objek pajak resmi. Pemilik sepeda diwajibkan membayar pajak tahunan, dan bukti pelunasan pajak itu ditandai dengan plombir atau peneng yang ditempel pada rangka sepeda. Fenomena ini berlangsung lama, dari era kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga awal masa Orde Baru, sebelum akhirnya dihapus secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam sejarah pajak sepeda di Indonesia, aturan yang melingkupinya, praktik pemungutan di berbagai daerah, hingga alasan penghapusan resminya.

Awal Mula Pajak Sepeda di Hindia Belanda

Kebijakan pajak sepeda pertama kali muncul pada 1930-an di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial melihat sepeda sebagai alat transportasi utama masyarakat perkotaan dan pedesaan, sehingga dianggap layak dijadikan sumber pemasukan daerah.

Istilah peneng berasal dari kata Belanda penning yang berarti “iuran” atau “pajak”. Bukti pembayaran pajak sepeda diwujudkan dalam bentuk lempeng logam kecil (plombir) yang ditempelkan di batang depan sepeda. Razia sepeda tanpa peneng tercatat sudah berlangsung sejak 1938, berdasarkan arsip surat kabar era kolonial.

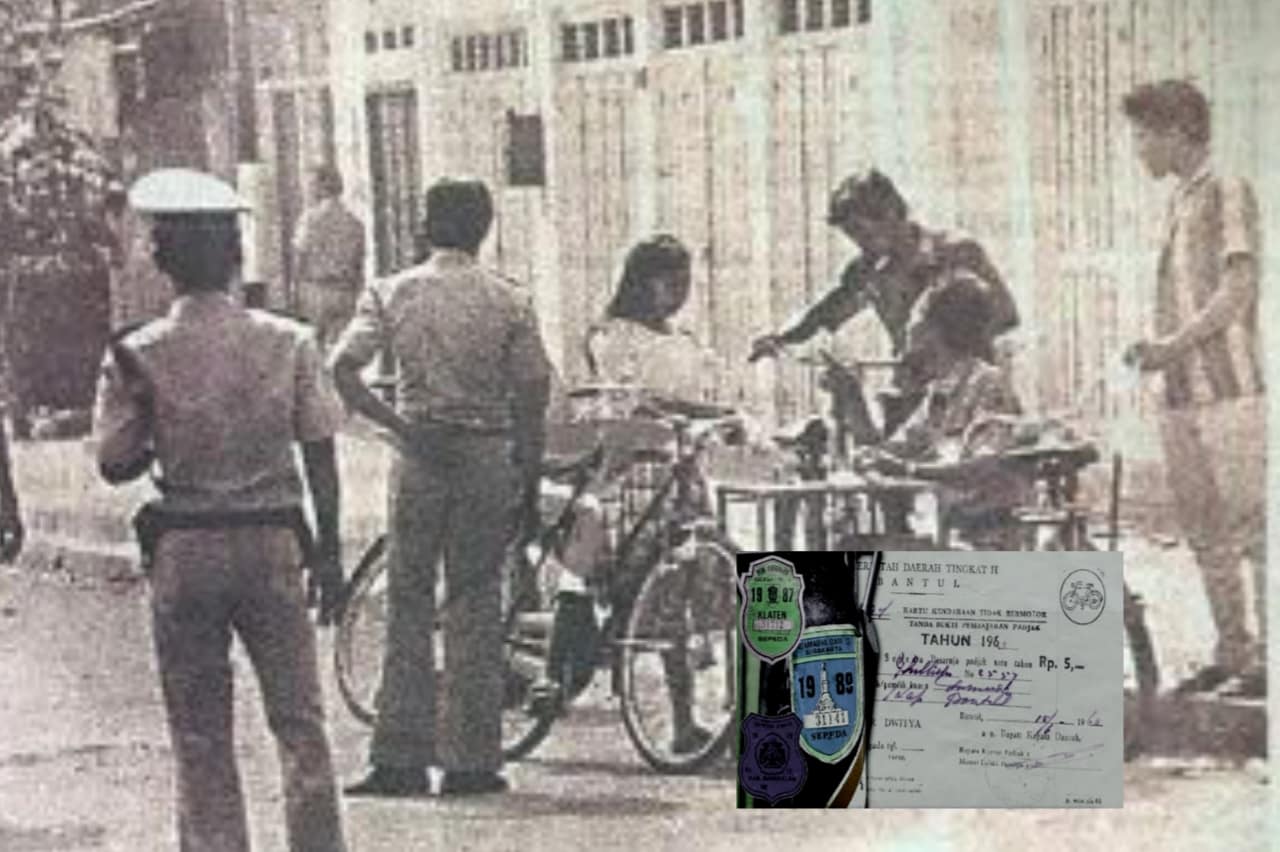

Dengan adanya plombir, aparat dengan mudah mengetahui sepeda mana yang sudah membayar pajak dan mana yang belum. Tanpa peneng, pemilik sepeda dapat dikenakan denda.

Masa Pendudukan Jepang: Pajak Tetap Berlaku

Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan pada 1942–1945, pajak sepeda tidak dihapus. Justru, pungutan ini semakin diperketat. Sepeda pada masa itu termasuk barang mewah yang masih langka, sehingga dijadikan salah satu sumber dana untuk mendukung kebutuhan perang.

Selain sepeda, pajak juga dikenakan pada delman, pedati, dan becak. Pajak ini dipungut untuk menambah kas pemerintah militer Jepang yang kala itu sangat bergantung pada sumber daya dari wilayah jajahan.

Era Awal Kemerdekaan: Pajak Masih Dipertahankan

Setelah Indonesia merdeka pada 1945, kebijakan pajak sepeda tidak serta-merta dihapus. Justru, pada tahun-tahun awal Republik, pemerintah masih mempertahankannya karena dianggap sebagai salah satu sumber pemasukan daerah.

Bukti nyata terlihat pada iklan surat kabar Java Bode tanggal 18 April 1950, yang menampilkan informasi mengenai peneng sepeda. Hal ini menunjukkan bahwa pajak sepeda masih berlaku dan diakui secara resmi dalam sistem pemerintahan baru Indonesia.

Tarif Pajak Sepeda di Berbagai Daerah

Besaran tarif pajak sepeda berbeda-beda di tiap daerah. Beberapa catatan menunjukkan variasi nominal di era 1960-an hingga 1970-an:

- Bandung (1969): Rp30 per tahun.

- Yogyakarta (1969): Rp50 per tahun.

- Kota-kota lain di Jawa: umumnya berkisar antara Rp25–Rp75 per tahun.

Nominal tersebut mungkin terlihat kecil saat ini, namun pada masa itu nilainya cukup signifikan, terutama bagi masyarakat pedesaan yang mengandalkan sepeda sebagai alat transportasi utama.

Praktik Pemungutan: Dari Razia Hingga Pungutan RT

Pada praktiknya, pembayaran pajak sepeda dilakukan melalui beberapa cara:

- Kantor Pemerintah Daerah: Pemilik sepeda mendatangi kantor kecamatan atau balai kota untuk membeli peneng.

- Razia Jalanan: Aparat kepolisian atau hansip melakukan razia (di Yogyakarta dikenal dengan istilah “cagatan”) untuk memastikan setiap sepeda memiliki peneng.

- Pungutan RT/RW: Pada era Orde Baru, pembayaran pajak sepeda bahkan dilakukan melalui Ketua RT/RW yang bertugas mendata jumlah sepeda di lingkungannya.

Bentuk bukti pembayaran pun berubah seiring waktu. Jika pada awalnya berupa lempeng logam, maka sejak 1970-an banyak daerah menggantinya dengan stiker kertas yang ditempelkan di rangka sepeda.

Kontroversi dan Kritik

Seiring dengan perkembangan transportasi, kebijakan pajak sepeda mulai menuai kritik. Beberapa alasan keberatan masyarakat antara lain:

- Beban ganda: Masyarakat menilai pajak sepeda tidak seimbang dengan manfaat yang diberikan pemerintah.

- Pungutan tidak efisien: Biaya administrasi dianggap lebih besar dibandingkan penerimaan dari pajak itu sendiri.

- Sepeda sebagai kebutuhan pokok: Bagi sebagian besar masyarakat pedesaan, sepeda adalah sarana utama menuju sekolah atau pasar. Menarik pajak dari sepeda dianggap tidak adil.

Penghapusan Pajak Sepeda Melalui UU 18/1997

Pajak sepeda akhirnya resmi dihapuskan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU ini diundangkan pada 23 Mei 1997, dengan masa transisi penyesuaian maksimal satu tahun.

Dalam undang-undang tersebut, daftar jenis pajak daerah dibatasi, dan pajak sepeda tidak lagi termasuk kategori yang boleh dipungut. Dengan demikian, pungutan plombir atau peneng praktis berakhir pada periode 1997–1998.

Setelah itu, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak kepemilikan sepeda.

Kondisi Saat Ini: Fokus pada Keselamatan, Bukan Pajak

Sejak dihapus, isu pajak sepeda sesekali muncul kembali di ruang publik, terutama ketika tren bersepeda meningkat. Namun, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada lagi pajak sepeda di Indonesia.

Regulasi terkait sepeda saat ini lebih menekankan pada aspek keselamatan dan fasilitas, misalnya kewajiban sepeda dilengkapi reflektor, aturan jalur sepeda di perkotaan, hingga kampanye budaya bersepeda ramah lingkungan.

Sejarah pajak sepeda di Indonesia menunjukkan bagaimana dinamika kebijakan fiskal berkembang mengikuti konteks zaman. Dari era kolonial Belanda, pendudukan Jepang, awal kemerdekaan, hingga Orde Baru, sepeda pernah dianggap objek pajak yang sah.

Namun, ketika relevansinya menurun dan transportasi bermotor semakin dominan, kebijakan ini akhirnya dihentikan. Penghapusan melalui UU No. 18 Tahun 1997 menjadi titik akhir pajak sepeda di Indonesia.

Kini, plombir atau peneng hanya tersisa sebagai artefak sejarah, melekat di rangka sepeda tua, sekaligus menjadi pengingat bahwa sepeda onthel pernah memiliki “STNK” versinya sendiri.